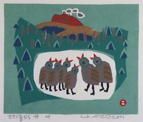

山の道 額寸:38×38cm |

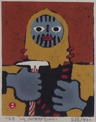

火の山におどろく 額寸:56×44cm |

雪の中の男 額寸:65×52cm |

とんぼ |

めぐりあい 額寸:80×61cm |

静かなる通 |

赤阿蘇 額寸:47.5×59.5cm |

浅間山 |

冬山 |

凍土 額寸:90.5×66cm |

山のぬくもり〜峠を越え 額寸:38×38cm |

山のぬくもり〜水 |

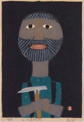

山男 |

山男 |

山の眼玉〜山男 |

さけぶ鳥たち 額寸:36×39.5cm |

畦地梅太郎 の作風

畦地梅太郎は、二十歳の頃から画家を志しますが、船員、石版印刷工などを経て、内閣印刷局に就職し、仕事の空き時間に職場にある材料で鉛版画を試みたことがきっかけで、平塚運一との知遇を得て版画家への道の第一歩を踏み出し始めました。その後、恩地孝四郎、前川千帆らに影響を受け、故郷や都会の風景、そして山岳風景を題材とする作品を制作しています。1952年より「山男」を題材にした作品を発表するようになり、1958年の「白い像」は山男シリーズの頂点をなす作品と言えます。以後、「山男」の中に自分を表現したような親しみとぬくもりのある作品を次々と生み出していきました。畦地の山岳作品や山男などの作品は、多くの人々の心をとらえ、いつしか山の版画家と評されました。

画家略歴 畦地梅太郎

畦地梅太郎 |

1902年 |

愛媛県に生まれる |

1922年 |

日本美術学院油絵の通信教育を受講する。七星会を結成する |

1926年 |

内閣印刷局に勤務し、鉛版による版画を試みる。平塚運一に師事する |

1927年 |

日本創作版画協会第7回展に出品し入選。恩地孝四郎の指導を受ける。内閣印刷局を辞し、版画家になることを決意する |

1928年 |

春陽会第6回展、国画創作協会第7回展に出品し入選 |

1930年 |

第2回内国美術展覧会に出品し、国際賞を受賞。 第11回帝展に出品し入選 |

1932年 |

日本版画協会会員となる |

1935年 |

版画集「伊予風景」制作のため、伊予の各地を巡る |

1937年 |

国画会第12回展に出品し、国画奨学賞を受賞 |

1940年 |

国画会15回展に出品し、国画奨学賞を受賞 |

1943年 |

東北アジア文化振興会の要請で中国に赴く(翌年帰国) |

1944年 |

国画会会員となる。(1971年退会) |

1948年 |

日本版画協会第16回展に出品し、H賞を受賞 |

1949年 |

日本山岳協会会員となる |

1953年 |

第2回サンパウロ・ビエンナーレに出品 |

1956年 |

第4回ルガノ国際版画ビエンナーレに出品 |

1957年 |

第1回東京国際版画ビエンナーレに出品 |

1960年 |

第2回東京国際版画ビエンナーレに出品 |

1962年 |

第3回東京国際版画ビエンナーレに出品 |

1967年 |

近代日本の版画展に出品 |

1973年 |

畦地梅太郎<とぼとぼ50年>展が愛媛県立美術館で開催される |

1976年 |

日本版画協会名誉会員となる |

1979年 |

とぼとぼ60年・畦地梅太郎版画展が銀座、ミキモトホールで開催される |

1982年 |

畦地梅太郎山岳版画展が大町山岳博物館で開催される |

1983年 |

畦地梅太郎版画展が町田市立博物館で開催される |

1985年 |

愛媛県教育文化賞、愛媛新聞社賞を受賞 |

1986年 |

三間町名誉町民となる |

1987年 |

畦地梅太郎版画展が町田市立国際版画美術館で開催される |

1988年 |

南海放送サンパーク美術館・畦地梅太郎記念美術館開館 |

1991年 |

畦地梅太郎版画展が町田市立国際版画美術館で開催される |

1998年 |

町田市名誉市民となる |

1999年 |

「とぼとぼ96年」畦地梅太郎展が南海放送サンパーク美術館で開催される |

1999年 |

4月12日 逝去 |

前のページに戻る 画面の上に戻る